Dans son univers, la répétition n’est pas une décoration, c’est une déclaration.

En fusionnant la majesté des portraits royaux européens avec la luxuriance des motifs africains et baroques, Kehinde Wiley renverse l’iconographie du pouvoir. Chaque arabesque devient un manifeste où l’ornement se fait stratégie et la répétition, affirmation d’existence.

Sommaire

Le décor comme dialogue de pouvoir

Dès l’entrée dans l’univers de Kehinde Wiley, on est saisi par un foisonnement. Des corps dressés, fiers, apparaissent dans des papiers peints de fleurs. Il y a des arabesques vibrantes et des motifs qui semblent vouloir envahir le cadre. Cela se produit avant même que le regard ne s’attarde sur le visage.

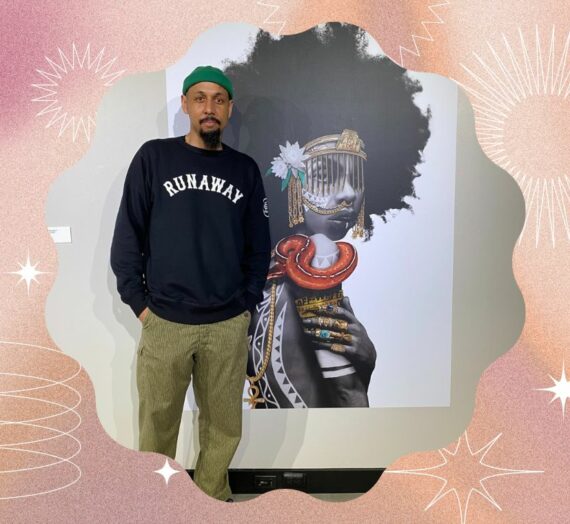

Né en 1977 à Los Angeles d’un père nigérian et d’une mère afro-américaine, formé à la Yale School of Art, Kehinde Wiley s’est imposé en déconstruisant la tradition du portrait historique — non pas en la rejetant, mais en la réécrivant.

Ses modèles ? Des anonymes croisés dans la rue, des corps noirs invités à prendre place, non plus à la marge, mais au centre d’un langage visuel jusque-là réservé. Et pourtant, ce ne sont pas seulement ces corps qui imposent leur présence. C’est la trame même du décor. La répétition des motifs et la saturation ornementale donnent à l’œuvre sa tension, sa puissance et son propos.

Chez Kehinde Wiley, l’arrière-plan ne se contente pas d’« être ». Il dialogue, il pousse, il embrasse, il submerge. Dans une interview, l’artiste explique qu’il veut « rendre la beauté inévitable ». Les motifs, souvent floraux ou baroques, envahissent la scène jusqu’à envelopper les figures elles-mêmes, abolissant la hiérarchie entre sujet et décor. Le fond devient une entité vivante, un contre-pouvoir pictural qui engloutit les frontières de la représentation classique.

Répétition, réitération, réappropriation

Ce que la peinture occidentale reléguait au second plan, Kehinde Wiley en fait le cœur battant. La répétition, qu’elle soit florale, géométrique ou symbolique, devient son langage visuel de résistance. Chaque motif répété raconte la persistance d’une identité : celle d’un peuple qui s’impose dans la mémoire collective par le rythme et la résonance.

En réitérant les codes du pouvoir (posture, symétrie, monumentalité), Kehinde Wiley les retourne contre leur héritage d’exclusion. Le décor n’est plus un ornement, mais une proclamation. Ce geste répétitif agit comme un acte de réappropriation esthétique et politique.

Quand il peint, il tient compte de la tradition. Il utilise les poses aristocratiques et les codes de l’iconographie du pouvoir. Puis, il les transpose sur des corps qui en étaient exclus. Et la répétition n’est pas vide : elle inscrit ces corps dans une continuité, une histoire visuelle que l’on croyait réservée à d’autres. Le motif devient alors marqueur d’appartenance, de fierté, de visibilité. Le décor ne redouble pas la figure, il l’appuie et la questionne.

Monumentalité et intimité sous tension

L’un des moments phares de cette esthétique se trouve dans le portrait officiel de Barack Obama (2018) : un homme assis sur un trône végétal, entouré de fleurs symboliques évoquant Hawaï, Chicago, le Kenya. Le motif floral ne rit pas seulement : il souligne, il relie, il revendique. Ce n’est pas une simple esthétique décorative ; c’est la complexité d’un héritage afro-diasporique mise en scène.

Mais Kehinde Wiley ne se contente pas du grand format et du spectacle : il parle aussi d’intimité. Il évoque, dans ses entretiens, la vulnérabilité de l’acte de « street-casting », le hasard qui vis-à-vis de la tradition s’invite dans ses compositions.

Cette tension entre monumentalité et moment intime fait la singularité de son œuvre : le motif répété, l’arabesque omniprésente, l’échelle grandiose sont toujours au service d’un regard posé sur ceux qu’on ne voyait pas.

Vers une réécriture de la représentation

Au-delà de la beauté visuelle, l’art de Kehinde Wiley est un acte de réécriture. Il réinvente qui peut occuper l’espace du pouvoir, qui peut être représenté en majesté, qui peut être vu. Par la répétition ornementale, il transforme le portrait en manifeste. Il utilise la saturation des motifs. Le contraste entre figure et décor joue aussi un rôle important. Les motifs ne restent pas motifs : ils deviennent mémoire, revendication, visibilité.

Derrière chaque motif, il y a une histoire. Derrière chaque répétition, un refus d’être effacé.

Chez Kehinde Wiley, la peinture n’est pas seulement image : elle est présence. Et la répétition, loin d’être redondante, est un battement de cœur visuel qui réactive le regard et réinvente l’histoire.